TCFD提言に基づく開示

はじめに(気候変動への取組みの考え方)

信金中金は、「信金中央金庫グループSDGs宣言」を策定し、信用金庫の中央金融機関として、協同組織の相互扶助・ 非営利の理念に則り、「地域」、「人々」および「環境」の3つを重要なテーマとし、全国の信用金庫とともに持続可能な社会の実現に向けた活動に取り組んでいます。

気候変動を含む環境問題については、「信金中央金庫グループ環境方針」を策定し、自らの業務等を通じ、その解決に向けて積極的に取り組んでいます。また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に賛同(2019年7月)し、同提言を踏まえ以下のとおり情報を開示します。

ガバナンス

-

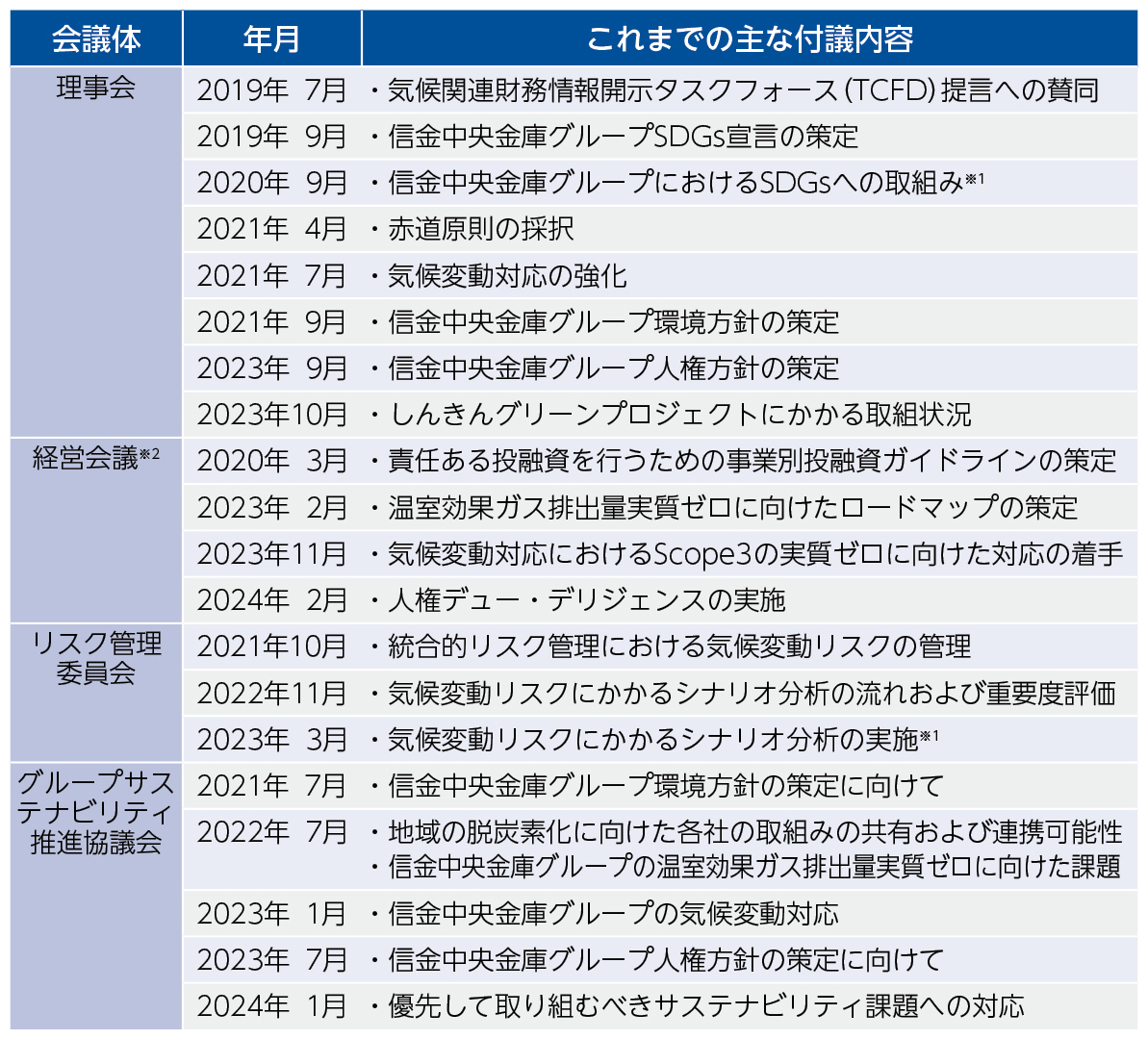

気候変動を含むサステナビリティにかかる対応方針については、経営会議で審議のうえ、理事会で決議しています。理事会の方針を踏まえた取組状況については、経営会議で審議のうえ、年1回以上理事会に報告しています。また、気候変動リスクについては、経営会議の下部機関であるリスク管理委員会等に定期的に付議しています。

加えて、グループ一体経営の観点から、信金中金およびグループ会社の役員で構成する「グループサステナビリティ推進協議会」を年2回開催し、信金中金グループの気候変動を含むサステナビリティにかかる方針や取組状況等について協議しています。

※1定期的に付議している内容であるため、初回のみ記載しています。

※2経営会議を経て理事会に付議している内容は、記載を省略しています。

- 気候変動を含むサステナビリティにかかる取組みについては、サステナビリティ推進部が中心となって、組織横断的に取り組んでいます。

戦略

気候変動に伴う機会

持続可能な社会の実現に向けた活動として「しんきんグリーンプロジェクト」を中期経営計画に掲げ、ESG投融資の推進および地域の脱炭素化等に積極的に取り組んでいます。これらの取組みを信用金庫業界の成長へとつなげることで、さらなる社会課題の解決を実現するという好循環の創出を目指しています。

- 再生可能エネルギーの普及や技術革新の進展を投資機会と捉え、SDGsの目標期限である2030年に向けて、ESG投融資額を累計3兆円(2021年度より2030年度まで)とする中長期目標を掲げ、ESG投融資を推進しています。脱炭素社会への移行にかかるトランジション・ファイナンスにも積極的に対応しています。産業競争力強化法に基づく事業適応促進業務を行う指定金融機関として、カーボンニュートラル実現に向けた事業者の取組みを支援していきます。

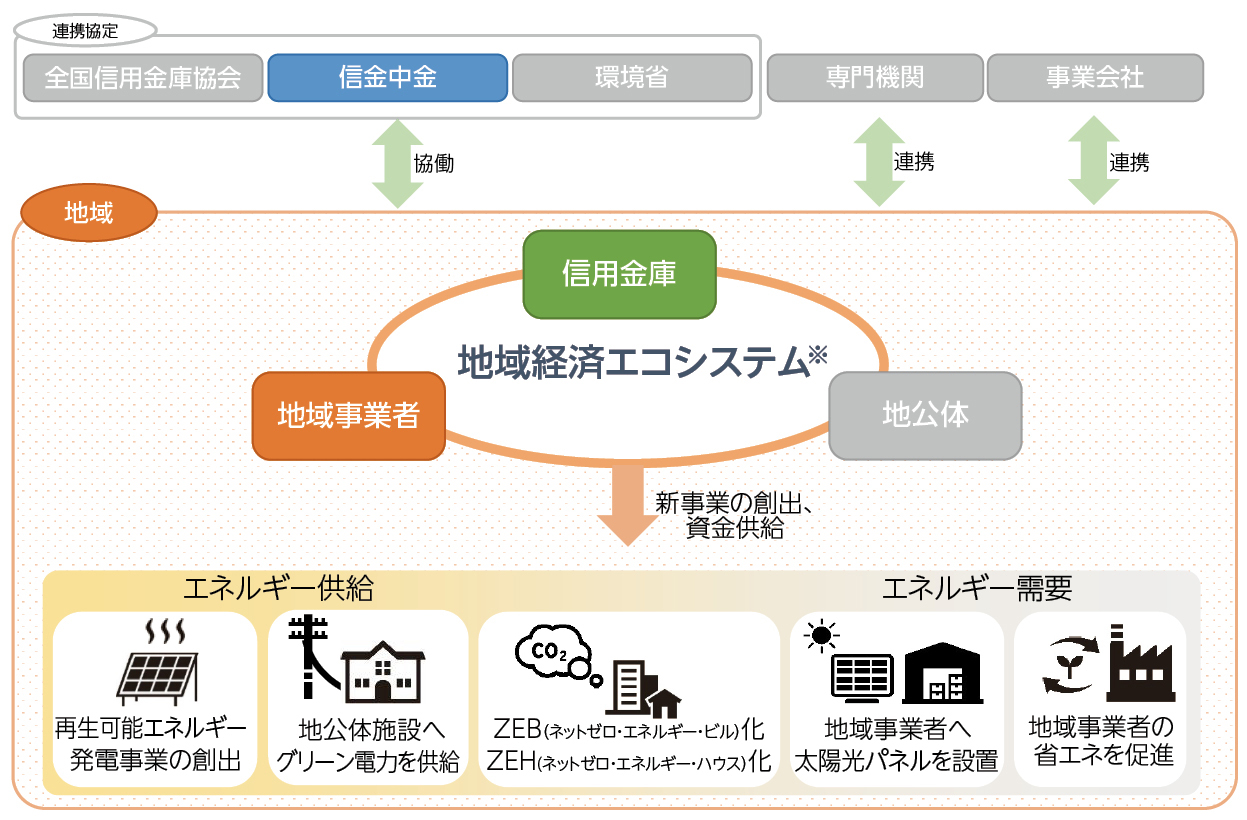

- 地域や中小企業の脱炭素化の取組みを促進することは、中小企業にとって新たな事業の創出・成長機会の獲得につながるうえ、地域経済の活性化の観点からも重要であると認識しています。サステナビリティ推進部グリーンプロジェクト推進室が中心となり、全国の信用金庫とともに、官公庁や外部機関とも連携して地域の脱炭素化等を推進しています。

※企業・金融機関・地公体・政府機関等の各主体が、それぞれの役割を果たしつつ、相互補完関係を構築するとともに、地域外の経済主体等とも密接な関係を持ちながら、多面的に連携・共創してゆく関係

気候変動に伴うリスク

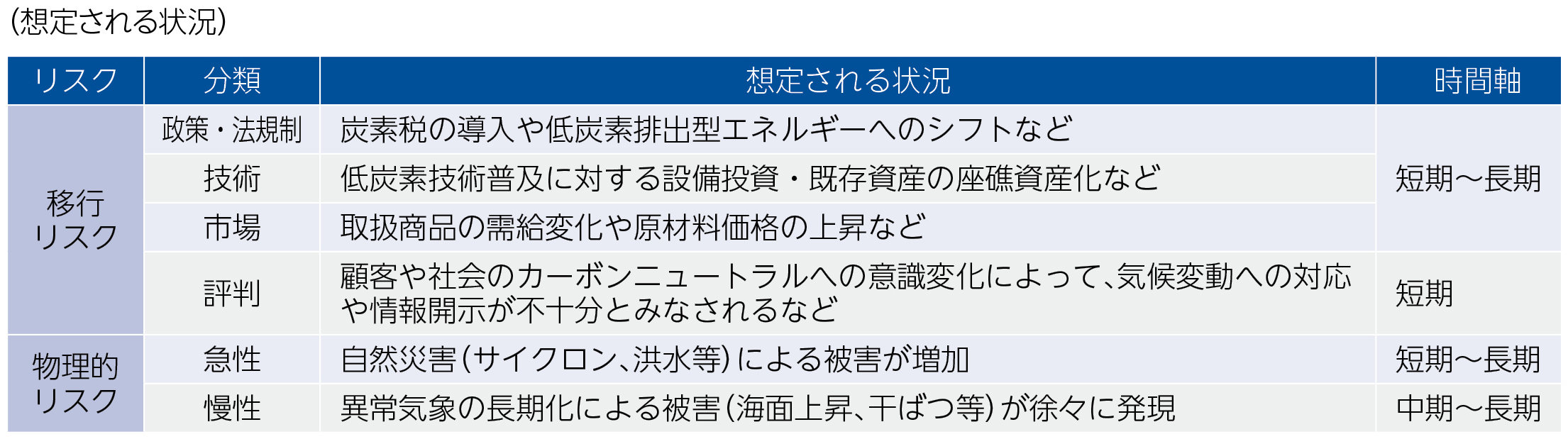

気候変動リスクとして、気候関連の規制強化や技術革新といった低炭素社会への移行に伴うリスク(移行リスク)および気候変動に伴う自然災害や異常気象の増加等によりもたらされる物理的な被害に伴うリスク(物理的リスク)が想定されると認識しています。これらのリスクについて、事業活動への直接的な影響および投融資先が影響を受けることによる間接的な影響が想定されることから、業務継続態勢の整備および信金中金の財務に与える影響評価等を行っています。

- 信用金庫の中央金融機関として、信用金庫をはじめとするステークホルダーの経済活動の維持に必要な金融機能の提供を継続するうえで、風水害その他の災害を業務遂行に重大な影響を及ぼす事象として業務継続計画(BCP)にて認識しており、これらが顕在化した場合にも、重要業務を継続して行うことができる態勢を整備しています。

-

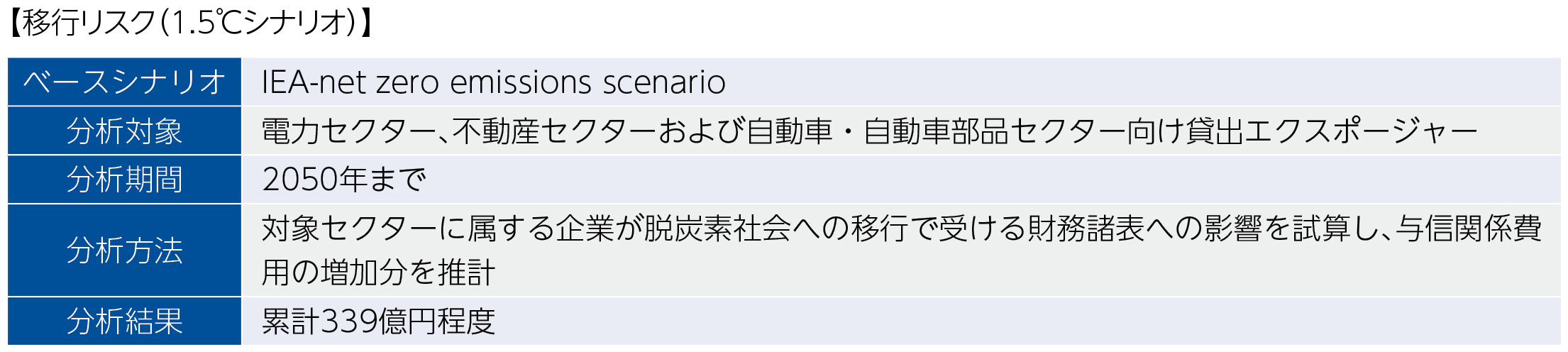

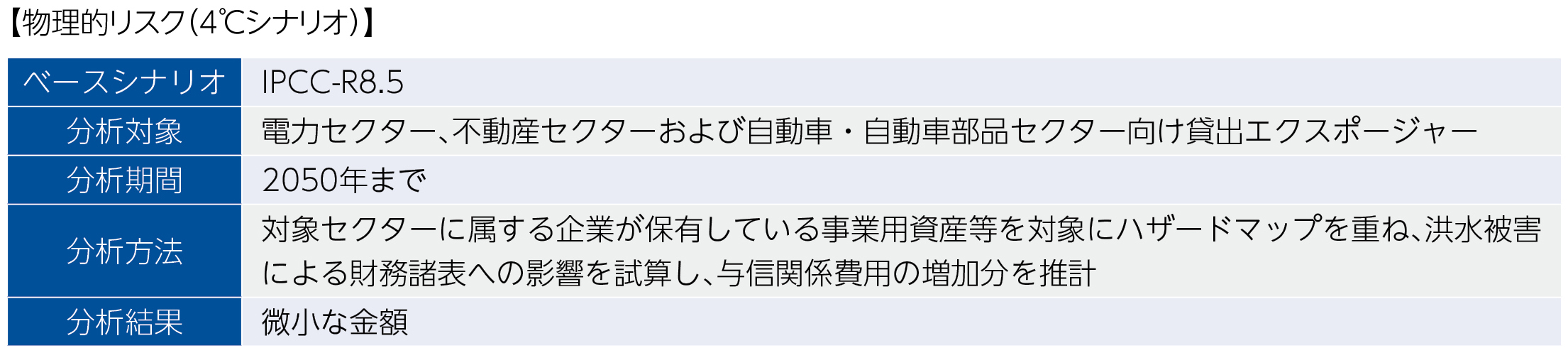

投融資先が気候変動の影響を受けることにより信金中金の財務に与える影響を定量的に評価するため、以下のとおりシナリオ分析を実施しました。

気候変動リスクに関するシナリオ分析

環境省公表の「TCFD提言に沿った気候変動リスク・機会のシナリオ分析実践ガイド(銀行セクター向け)ver.2.0」に基づき、以下のプロセスで「1.5℃シナリオ」と「4℃シナリオ」の2つのシナリオ分析を実施しました。また、分析の対象とするエクスポージャーは、TCFDの提言を踏まえ貸出としました。

①シナリオ毎の世界観を整理

1.5℃および4℃シナリオの世界観は以下のとおりです。各シナリオのリスクの把握においては、対応すべきタイムスパンとして短期・中期・長期の時間軸を設定しています。

【1.5℃シナリオの世界観】

2050年のネットゼロに向けて「政策による法規制」において厳しい対策がとられ、社会全体でも意識が変化

- (想定される影響)

- 気候関連の規制強化や技術革新といった低炭素社会への移行に伴うリスク(移行リスク)が増加し、投融資先の事業・財務に影響を与えることにより、間接的にポートフォリオが影響を受けることが想定されます。一方で、物理的リスクは4℃シナリオと比較して低下することが想定されます。

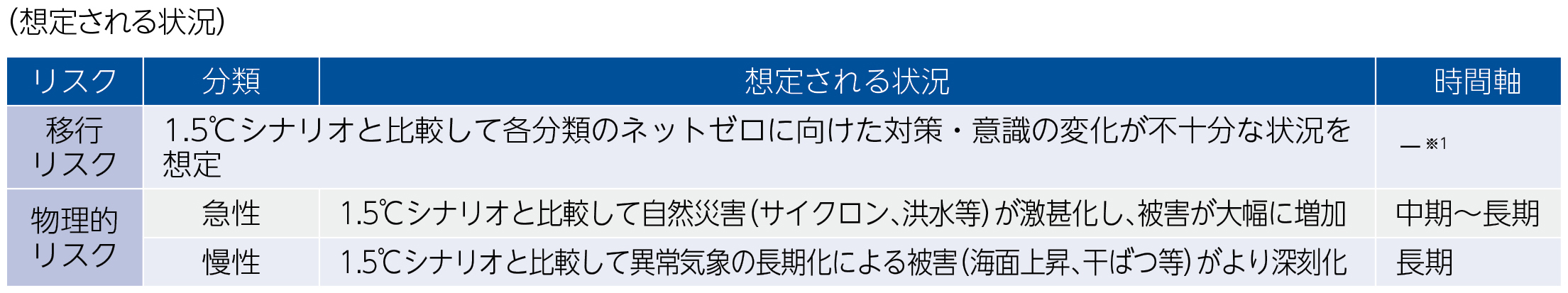

【4℃シナリオの世界観】

2050年のネットゼロに向けて「政策による法規制」による対策が不十分で社会全体でも意識が大きく変化せず、災害が激甚化

※1気候変動対応が十分に行われない状況を想定しているため「-」としています。

- (想定される影響)

- 気候変動に伴う自然災害や異常気象の増加等によりもたらされる物理的な被害に伴うリスク(物理的リスク)が増加し、投融資先の事業・財務に影響を与えることにより、間接的にポートフォリオが影響を受けることが想定されます。一方で、移行リスクは1.5℃シナリオと比較して低下することが想定されます。

②重要セクターの選定

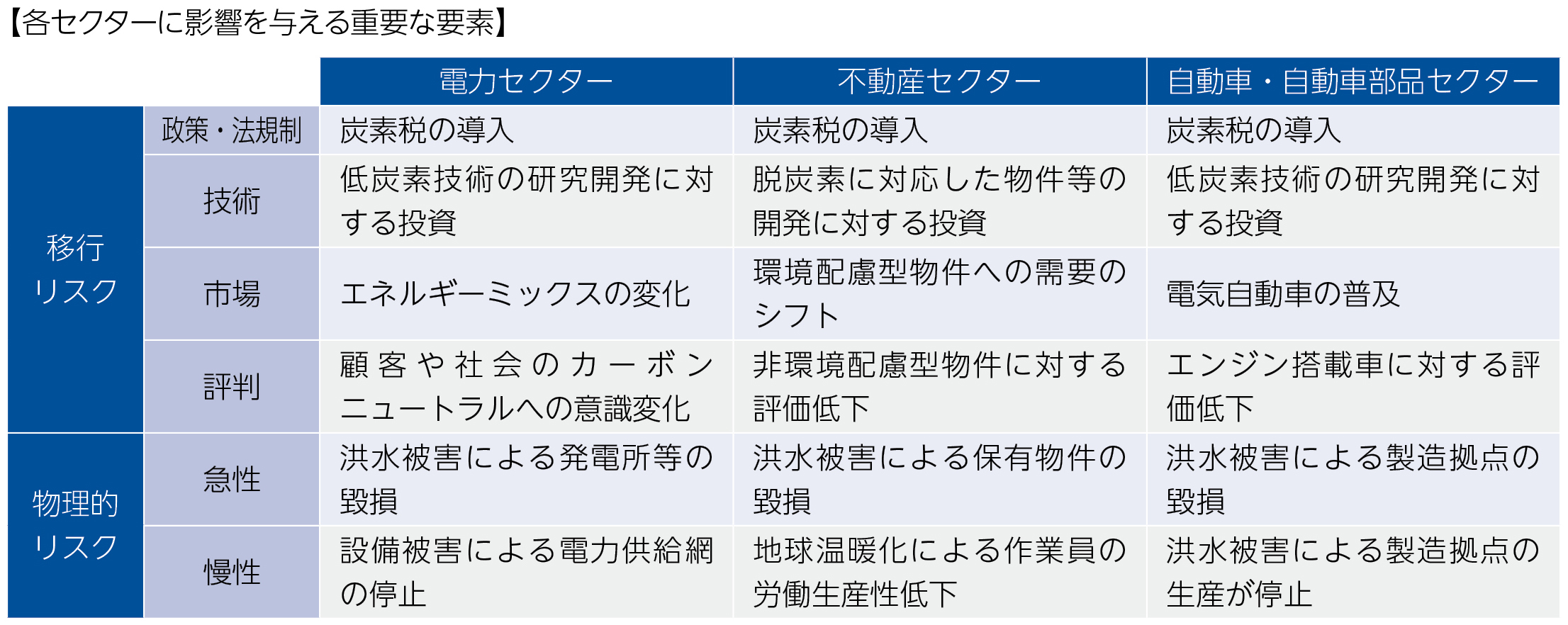

シナリオ分析の対象とする重要セクターについては、気候変動にかかる影響度の大きさと貸出エクスポージャーの大きさを勘案し、電力セクター、不動産セクターおよび自動車・自動車部品セクターを選定しました。

③重要セクターの財務に影響を及ぼす波及経路を整理

1.5℃および4℃シナリオにおいて気候変動が重要セクターに属する企業の財務に影響を及ぼす波及経路を整理しました。整理にあたっては、重要な要素を下表のとおり認識しました。

④重要セクターの移行リスクおよび物理的リスクを定量評価

波及経路に沿って、2050年までの各企業の財務諸表を推計し、そこから導かれる企業の信用力の変化に応じた与信関係費用の増加分を算出しました。

⑤シナリオ分析の結果

重要セクターについて、2050年までの移行リスクは累計339億円程度、物理的リスクは微小な金額となり、いずれも財務に与える影響は限定的であるとの結果になりました。

-

2024年3月末時点の炭素関連資産の状況は、貸出金※2のうち28.8%となっています。TCFDの提言を踏まえ、エネルギー、運輸、素材・建築物および農業・食料・林産物グループへの貸出を炭素関連資産と定義しています。

※2会員(信用金庫)・会員外向け直接貸出の総額(8兆6,489億円)

リスク管理

- 気候変動リスクについて、統合的リスク管理の枠組みにおいて管理しています。具体的には、リスクカテゴリー(市場および信用リスク等)のリスクを発生または増幅させる原因として認識しています。また、「信金中金に与えるインパクト」と「発生の蓋然性」の2つの基準により分類・整理したリスクマップに気候変動リスクイベントを追加し、可視化・共有化しています。リスクマップは、役員および関連部門長を構成員として定期的に開催するリスク管理委員会にて、都度見直しのうえ決定しています。リスクイベントについては、インパクトや蓋然性に応じ対応を図っています。

-

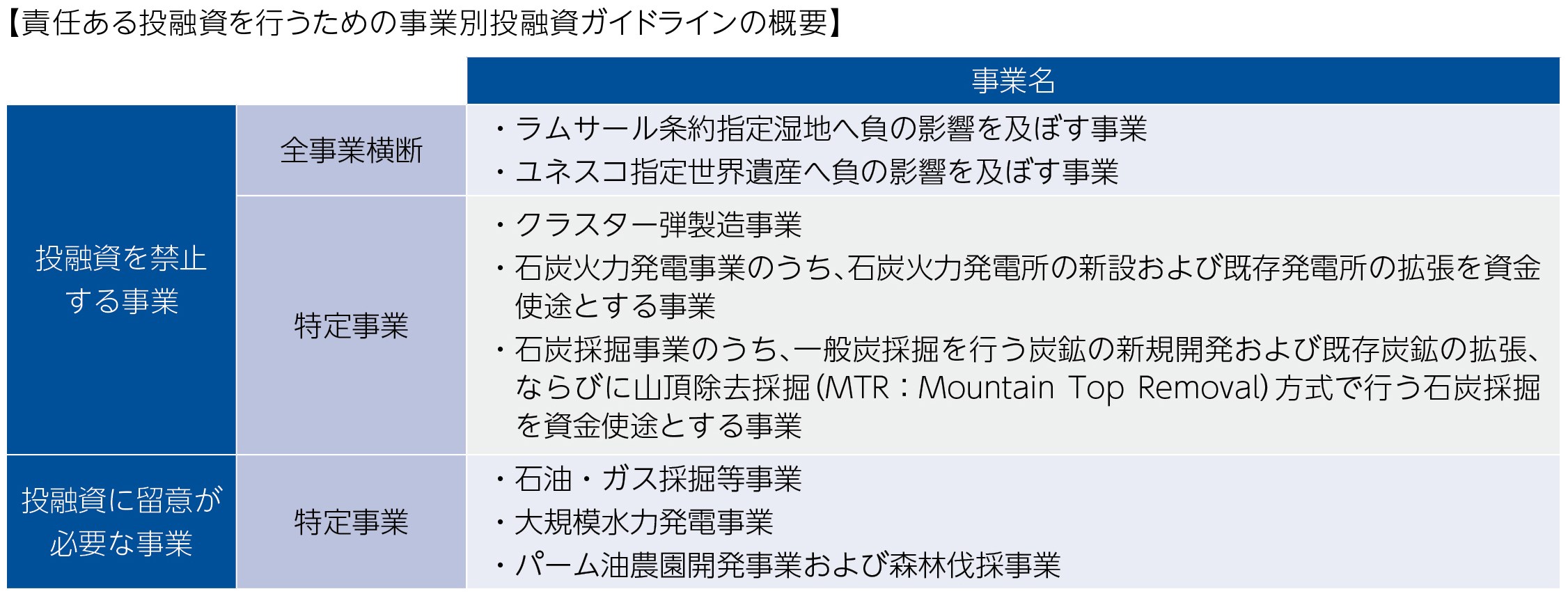

気候変動に関連し財務的影響を受ける蓋然性の高いセクターを識別し、「責任ある投融資を行うための事業別投融資ガイドライン」を制定しています。同ガイドラインは継続的に見直しを行っており、これを踏まえて投融資を行うことにより、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、信金中金に与える財務的インパクトをマネジメントしています。2024年4月には、全事業横断的な投融資方針を定める等、厳格化を行っています。

- 赤道原則を2021年4月に採択しました。これに基づき、内部管理態勢を整備のうえ、プロジェクトファイナンス等の意思決定プロセスにおいて、プロジェクトの環境・社会影響を評価するとともに、プロジェクトの運用開始後においても、環境・社会への配慮の状況を継続的にモニタリングしています。

- 与信審査の枠組みにおいて、ESG要素が与信先の信用力に及ぼす影響を定性的に評価し、その結果も踏まえて与信判断を行っています。また、ファンド投資においては、委託先運用会社のESG投資態勢を評価し、その結果も踏まえて投資意思決定を行っています。

指標と目標

-

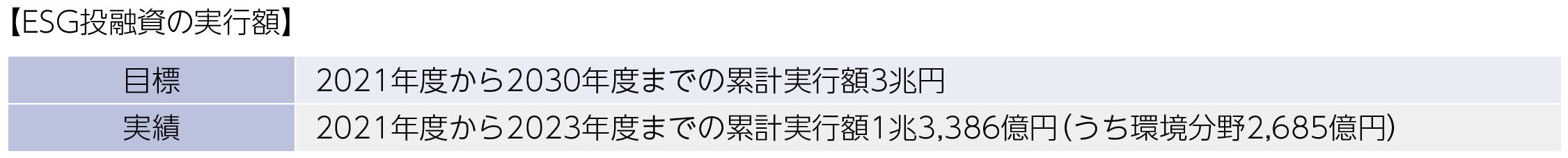

ESG投融資について、2021年度から2030年度までの累計実行額を3兆円とする目標を設定しています。ESG投融資の対象範囲は、国際原則・政府指針等を参考に、環境・社会課題の解決に資する投融資(債券、融資、ファンド、プロジェクトファイナンス、PFI等)としています。

-

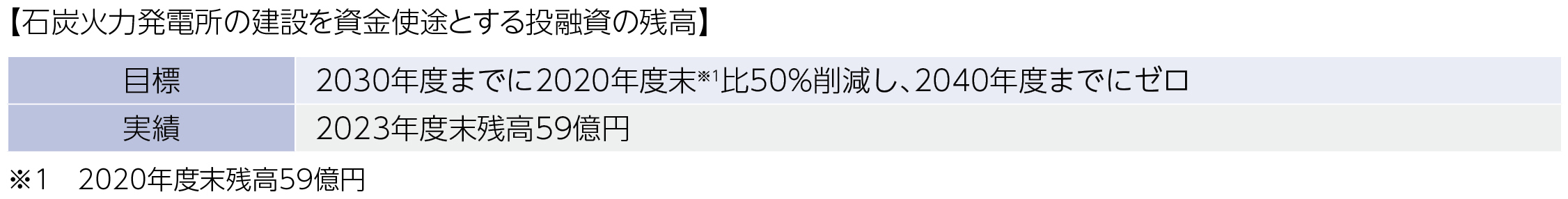

石炭火力発電所の建設を資金使途とする投融資の残高について、2030年度までに2020年度末比50%削減し、2040年度までにゼロとする目標を設定しています。

-

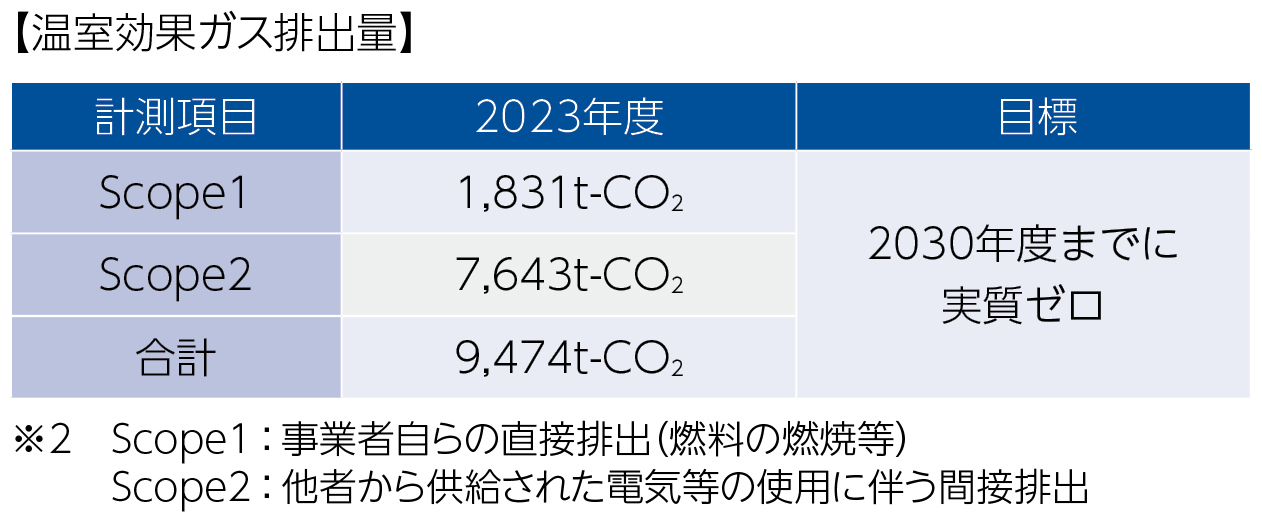

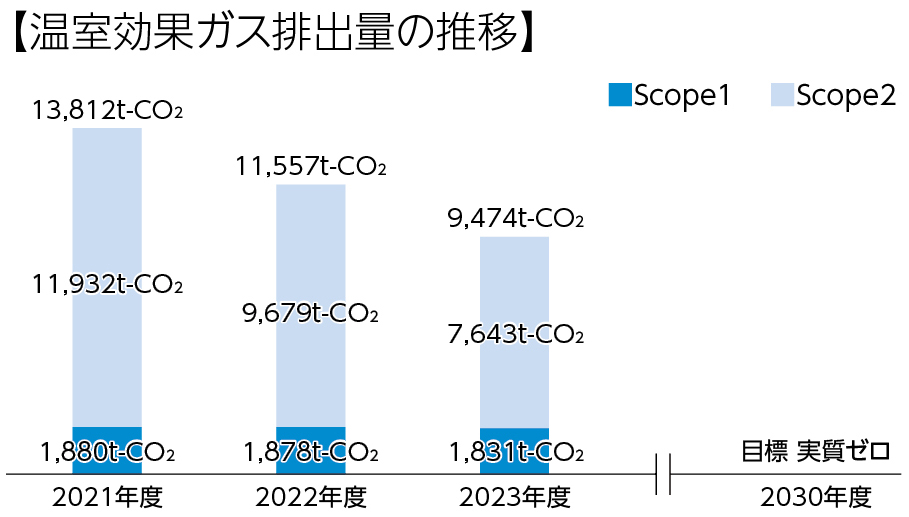

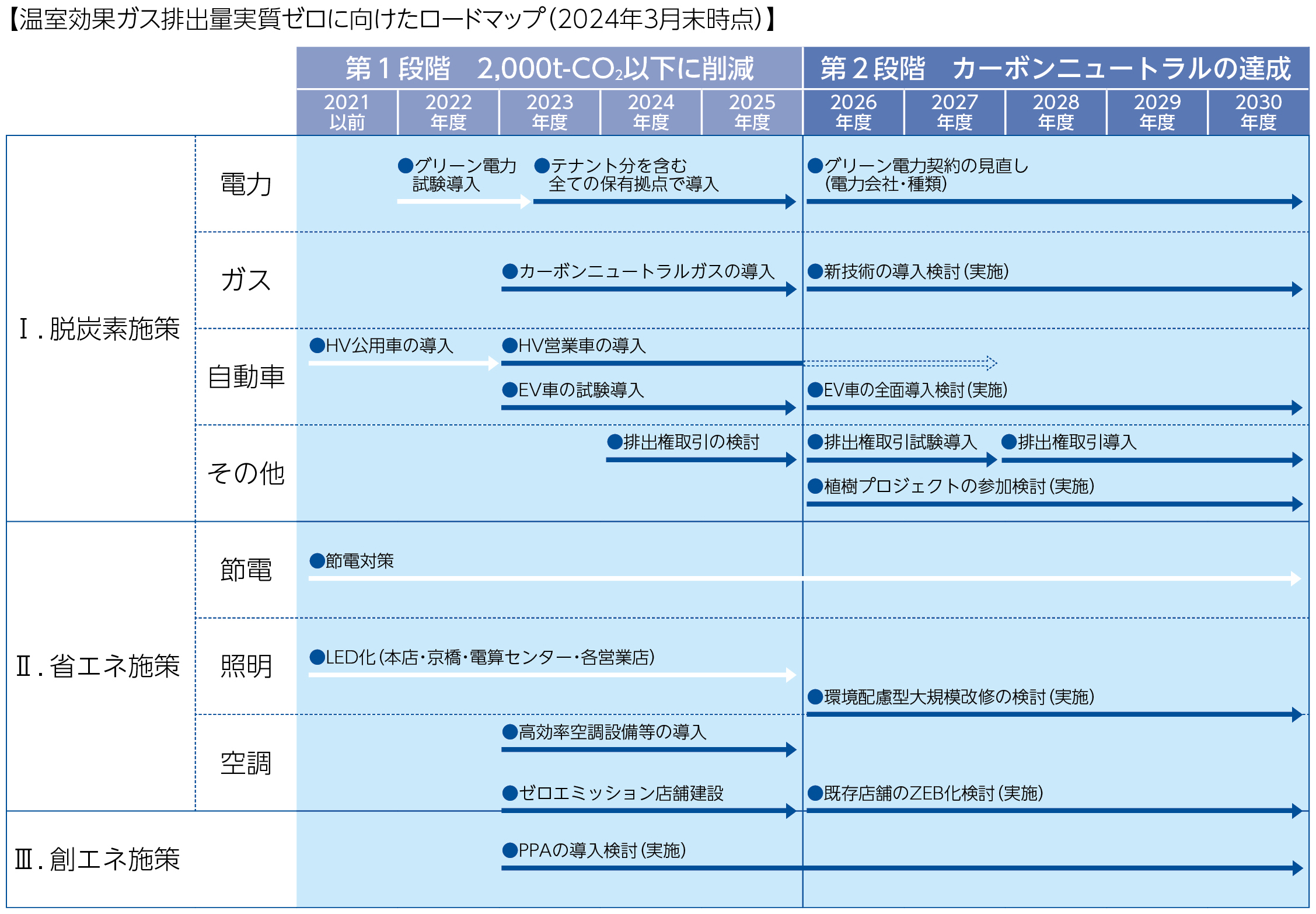

パリ協定および日本政府の掲げる「2050年カーボンニュートラル」実現に貢献するべく、信金中金の温室効果ガス排出量(Scope1およびScope2)※2を2030年度までに実質ゼロとする目標を設定しています。目標に向けたロードマップに基づき、カーボンニュートラルに向けた取組みを「2025年度まで」の第1段階と「2026年度以降」の第2段階の2つのフェーズに分け、フェーズごとに段階的な目標を設定し、「脱炭素」・「省エネ」・「創エネ」を3つの柱とする各種施策に取り組んでいます。

第1段階では、2025年度までに温室効果ガス排出量を2,000t-CO2以下に削減することを目標としており、2023年度は、再生可能エネルギー由来の電力への切替えやHV車およびEV車の導入等の脱炭素施策を実施しました。

また、2024年度以降のさらなる施策拡大に向け、カーボンニュートラルなガスの導入検討や、外部機関による省エネ診断など、新たな取組みを行っています。

-

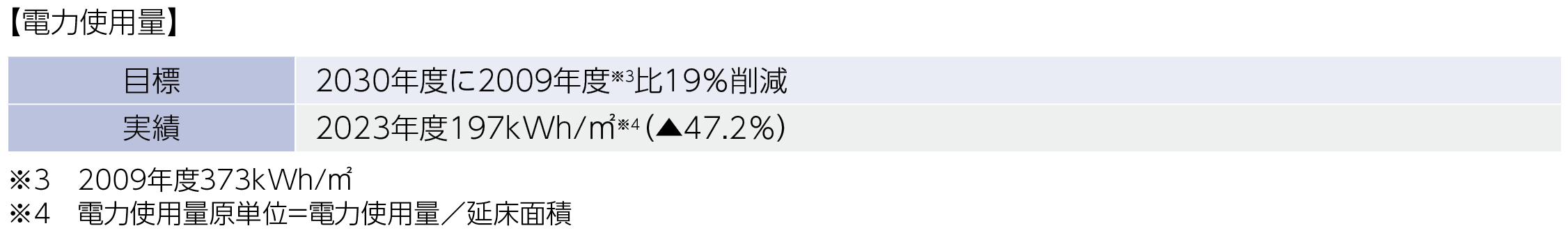

CO2排出削減のため、「信用金庫業界の環境自主行動計画」における目標に基づき電力使用量の削減に取り組んでいます。

自然資本・生物多様性への取組み

昨今、グローバルには、自然資本・生物多様性の喪失を食い止め、回復基調に乗せるためのネイチャーポジティブの機運が高まっています。

信金中金は、信金中央金庫グループ環境方針において、業務を通じて生物多様性の危機など環境問題の解決に取り組むことを掲げています。具体的には、機関投資家として、「責任ある投融資を行うための事業別投融資ガイドライン」を制定し、環境に配慮するとともに財務的影響をマネジメントしています。また、赤道原則を採択し、プロジェクトファイナンス等においては、環境・社会的影響を評価しています。

態勢整備を進めると同時に、自然資本・生物多様性課題をテーマとした役員向け研修を実施する等、経営レベルで課題の理解を深めています。

今後、ネイチャーポジティブの取組みを一層強化するため、自然資本・生物多様性にかかるリスクや依存・影響の開示として、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)に基づく開示に対応してまいります。